Référence : Lucien De Gieter (dessin et scénario), Papyrus,Charleroi (Belgique), Dupuis, 1974-2013, 33 albums (série terminée).

L’histoire en deux mots

Papyrus est un jeune paysan qui vit en Égypte ancienne, au temps du pharaon Mérenptah. À la suite de sa première aventure, Papyrus se retrouve mêlé aux projets des dieux d’Égypte pour la fille du pharaon, Théti-Chéri. Il en devient l’ami, et même, au fil du temps, plus que ça. Grâce à son glaive magique et à son grand courage, Papyrus affronte bien des dangers en Égypte et dans tout le monde antique et jusqu’aux confins du monde divin.

Mon avis

Cette bande dessinée est pour moi un classique de la BD d’aventure historique et fantastique pour la jeunesse. Chaque album peut se lire indépendamment (même la trilogie « L’Odyssée de Papyrus » se compose d’aventures qui, dans l’ensemble, sont compréhensibles isolément).

La série oscille entre un cadre historique réaliste, avec des planches de reconstitution à tomber par terre au niveau des bâtiments et des costumes, et des éléments beaucoup plus fantastiques empruntés aux mythologies, mais avec une belle documentation derrière, ce qui fait qu’on reste plus dans l’historico-fantastique que dans la fantasy pure… du moins en général, car cela dépend des albums. Après être un peu passé à côté de la série dans ma jeunesse (je n’en avais lu que deux tomes), j’ai découvert le reste avec délice en médiathèque, et j’en profite encore mieux une fois adulte, puisque je vois tout le travail de documentation, de scénario, de dessin qu’il y a derrière.

La série s’est arrêtée il y a quelques années après pas moins de 33 tomes, par la volonté de l’auteur qui avait alors près de 80 ans. J’espère qu’une intégrale de la série paraîtra un jour, car elle le mérite. En attendant, j’ai lu toute la série en médiathèque (merci les médiathèques !). Au fil de mes lectures, j’ai laissé ci-dessous des avis de quelques lignes pour chaque album jusqu’au trente-troisième. Certains albums sont plutôt historiques et réalistes, d’autres franchement merveilleux. Certains sont effrayants, d’autres donnent plus dans la comédie. J’espère que mes avis vous aideront à vous orienter au sein de cette superbe série.

1. La Momie engloutie. Papyrus n’est qu’un petit paysan parti pêcher sur le Nil, lorsqu’il se trouve entraîné par le courant dans une forêt périlleuse. Au cœur de cette forêt, il découvre la momie engloutie du titre, qui n’est autre que Théti-Chéri, la princesse royale, fille de Pharaon. A eux deux, ils vont devoir batailler pour que Théti-Chéri revienne saine et sauve au palais royal. C’est au cours de ce premier album qu’on voit se mettre en place les bases de la série : les deux personnages principaux ainsi que le glaive magique de Papyrus, « toujours à la mesure de son courage ». Les épreuves qu’ils doivent affronter relèvent du merveilleux (il y a encore très peu d’éléments historiques).

2. Le Maître des trois portes. Le Nil se tarit, menaçant de laisser dépérir tout le pays. Papyrus et Théti-Chéri remontent le cours du fleuve pour tenter de découvrir l’origine du problème. Bien vite, ils sont confrontés à un ennemi puissant, et doivent se risquer au cœur de la montagne.

Waouh ! Pour voir que ce n’est que le deuxième album de la série, il met la barre très haut. Une aventure épique, du mystère, de l’exploration, un ennemi puissant et très classe, des décors très « fantasy » mais grandioses, et un suspense haletant tout du long… J’ai bien du mal à trouver des défauts à cet album. Simplement, la part de documentation historique reste restreinte : De Gieter récupère quelques éléments épars pour mieux inventer ses propres factions, décors et créatures, qui paraîtront donc parfois trop « carton-pâte » aux vétilleux qui chercheraient de la fiction historique pure. Mais c’est tellement bien dessiné et bien ficelé que je ne m’en formaliserai pas, et les quelques éléments directement empruntés à l’histoire et aux mythes égyptiens sont habilement utilisés (mention spéciale à l’identité du Grand Méchant). Ajoutons que l’album m’a fait penser tantôt à Thorgal (pour l’aspect fantasy épique) et tantôt à… Blake et Mortimer, à cause de son recours fréquent aux explications narrées en « voix off », mais aussi à cause de son ennemi doté de pouvoirs magiques qui font parfois furieusement penser à de la science-fiction rétro.

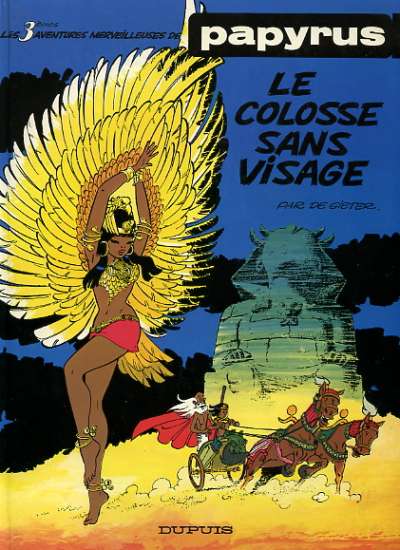

3. Le Colosse sans visage est une belle aventure basée sur la mythologie mais très orientée fantasy, un brin kitsch par ci par là, avec un Papyrus qui en bave pas mal et une épreuve où Théti-Chéri a la grande classe (même si la scène a un côté « pin-up »). Il s’en dégage une atmosphère de merveilleux premier degré et dépaysant vraiment savoureuse. Mais les personnages et les lieux restent en bonne partie de pures inventions de De Gieter, contrairement à ce qu’il fera quelques albums après.

4. Le Tombeau de pharaon prend directement la suite de l’album précédent. Après leur quête sur l’île des dieux, Papyrus et Théti-Chéri s’en retournent chez eux… pour découvrir que plus personne ne les reconnaît et qu’un inconnu est monté sur le trône de pharaon. Dix ans se sont écoulés et la famille de Théti-Chéri est morte… Nos deux héros vont avoir fort à faire pour inverser ce terrible sort réservé aux parents de Théti-Chéri, sur lesquels on en apprend davantage dans cet album. C’est toujours plein de magie, avec un combat mémorable entre Papyrus et le cobra de pharaon, sans oublier l’apparition des terribles lutins au nom imprononçable, les Chtiquechtaquelaguelacs !

5. L’Égyptien blanc. Tout semble rentré dans l’ordre pour Théti-Chéri et Papyrus, jusqu’au jour où, pendant une partie de chasse sur le Nil, ils tombent sur un Chtiquechtaquelaguelac inanimé. Décidément héros au grand cœur malgré les avanies que leur ont fait subir les maudits lutins dans sa précédente aventure, Papyrus et Théti-Chéri décident de ramener le malheureux chez lui. C’est le début d’une aventure où l’on en apprend davantage sur ce curieux peuple et sur la vallée où il vit. Mais le cœur de l’intrigue est formé par une réapparition de la déesse aux cheveux resplendissants, celle qui a donné son glaive à Papyrus dans sa toute première aventure. Et le dieu crocodile Sobek n’est pas loin.

C’est encore une aventure très « fantasy », avec énormément de magie et de métamorphoses et peu voire pas d’éléments historiques. Cet album-ci m’a paru un peu plus décousu dans ses péripéties au début, mais les choses s’améliorent dès lors qu’il est question de la vallée maudite. Le thème de la malédiction collective avait déjà été abordé dans Le Colosse sans visage, mais il y a assez de différences pour que celui-ci conserve un intérêt.

6. Les Quatre Doigts du dieu Lune. Retour aux intrigues politiques et religieuses avec cet album centré sur le temple de Thot, où il se passe de bien étranges choses avec un prêtre figé dont on ignore s’il est mort ou vivant. Il y a des interventions divines derrière tout cela, c’est certain… mais Papyrus a fort à faire pour tirer l’affaire au clair, entre le garçon Hapou toujours aussi illuminé et le frère de Pharaon qui tire prétexte des événements pour instaurer la loi martiale et, de facto, prendre le pouvoir !

Cet album introduit un personnage récurrent des aventures suivantes : Imhoutep, l’architecte unijambiste. On y rencontre aussi une belle brochette de voleurs qui vient renouveler les types de personnages explorés par la série. Théti-Chéri n’y joue qu’un rôle très effacé, ce qui est dommage.

7. La Vengeance des Ramsès. Décor grandiose et scènes spectaculaires sont au programme de cet album, qui se déroule entièrement dans le temple d’Abou-Simbel, connu pour ses quatre colosses assis. De Gieter reconstitue avec minutie le temple et ses différentes salles, pour mieux emmener Papyrus et Théti-Chéri dans des endroits secrets et, bien sûr, déchaîner de puissants sortilèges. Le point fort de cet album réside dans ces reconstitutions superbes et dans la scène spectaculaire qui forme le cœur de l’intrigue. Au chapitre des regrets, les deux héros ne font finalement pas grand-chose et semblent plutôt spectateurs de l’action, même si Théti-Chéri y est finalement plus dégourdie que Papyrus.

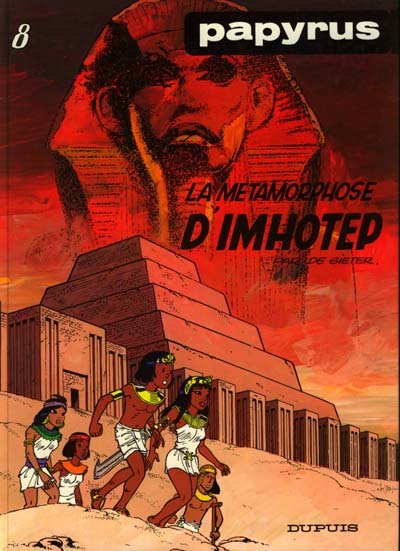

8. La Métamorphose d’Imhotep. Après La Vengeance des Ramsès qui avait injecté une dimension historique plus grande dans les aventures de Papyrus et de Théti-Chéri, La Métamorphose d’Imhotep me paraît atteindre l’équilibre idéal. Nos héros y évoluent à nouveau parmi des décors grandioses, bien réels et finement reconstitués (la pyramide à degrés de Djoser à Saqqarah, qui est la toute première pyramide éqyptienne). La magie est toujours présente, mais se trouve mieux reliée à la fois à la mythologie égyptienne et à l’Histoire, via la figure d’Imhotep, architecte de Djoser déifié après sa mort. Complots et fourberies côtoient des scènes d’action et d’exploration qui diversifient les péripéties et relancent constamment le suspense.

Bref, c’est une grande réussite à mes yeux, qui donne l’impression que la série atteint son rythme de croisière avec cet album. Et c’est aussi une aventure tout indiquée pour découvrir (ou faire découvrir) la série, si vous voulez directement commencer avec des dessins magnifiques.

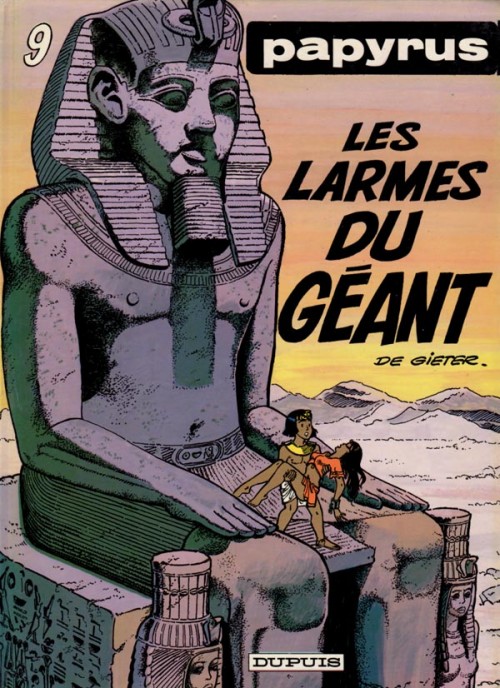

9. Les larmes du géant. Anitti, une princesse hittite, une adolescente de l’âge de Papyrus et de Théti-Chéri, a été offerte comme épouse à Pharaon, qui se contentera de l’accueillir comme sa fille. Nos héros, accompagnés du jeune architecte Imhoutep, sont chargés d’aller au-devant de la princesse. Mais les ambitions d’un homme de l’ombre, et un redoutable secret technologique qui pourrait changer le destin de toute la région, vont changer cette rencontre diplomatique en point de départ d’une aventure périlleuse.

Secrets religieux et techniques, passages secrets et souterrains, complots, traquenards, combats et fuites éperdues : voici de nouveau un album riche en rebondissements, à l’intrigue particulièrement inspirée puisqu’elle s’enracine directement dans l’histoire des technologies antiques. Quant au décor, ici encore, il est grandiose : le temple des millions d’années d’Amenhotep III, dont les deux seuls vestiges actuels sont les colosses que les Grecs surnommaient « colosses de Memnon », deux gigantesques statues de pharaons assis. Le temple étant mal connu dans ses détails, De Gieter a toute liberté pour en imaginer l’architecture et les salles secrètes.

L’album se distingue par une intrigue particulièrement sombre (pour du Papyrus), dont la tonalité n’est parfois pas loin de la tragédie. De Gieter devait savoir qu’une bonne histoire n’est rien sans un « méchant » réussi, parce qu’une fois de plus, Papyrus et Théti-Chéri sont confrontés à des adversaires retors. Autre particularité de cet album : le merveilleux y est finalement très discret, ce qui fait d’autant plus ressortir les machinations des humains. Égypte ancienne oblige, la religiosité reste présente à chaque case. Le résultat est une aventure qui rappelle parfois Alix ou Blake et Mortimer, tout en restant bien reconnaissable dans la série des aventures de Papyrus. La présence un peu plus insistante de la narration « en voix off » est sans doute aussi en partie à l’origine de cette impression.

Bien que l’album puisse se lire indépendamment, son intrigue se prolonge dans le tome suivant, La Pyramide noire.

Le dessin est somptueux, tout simplement : décors et costumes regorgent de détails, et la mise en case met parfaitement en valeur les rebondissements et les temps forts de l’histoire.

10. La Pyramide noire prolonge et clôt l’intrigue des Larmes du géant. Théti-Chéri, bien amochée par l’album précédent, n’est pas dans son état normal et Papyrus, accompagné d’une escorte dépêchée par Pharaon, tente de trouver un moyen de lui faire reprendre ses esprits. C’est l’occasion pour Papyrus d’explorer l’Afrique noire au-delà de la troisième cataracte du Nil. L’ensemble est habilement introduit par le retour d’un personnage secondaire introduit dans le tout premier album de Papyrus, et qui est ici largement approfondi et rendu plus réaliste. La comparaison entre les deux albums est d’ailleurs éloquente sur l’évolution de la série et sur sa plus grande maturité : on passe d’une aventure pulp sympathique mais entièrement « carton-pâte » à une intrigue où l’effort de documentation historique et de pédagogie est bien plus visible, même si on reste loin d’un documentaire. On voit ainsi apparaître les Noubas de l’actuel Soudan et des dialogues en swahili (sous-titré). Si les ficelles de l’intrigue restent parfois assez enfantines, l’aventure ne manque ni de souffle ni de rythme, et les personnages secondaires s’avèrent bien campés et bien mis en valeur. J’ai aussi apprécié, dans cet album, l’aspect imprévisible de Théti-Chéri, qui, problème de personnalité oblige, ne se comporte pas du tout comme d’habitude.

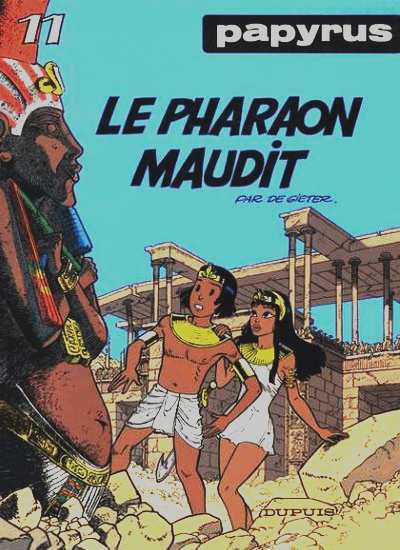

11. Le Pharaon maudit est beaucoup plus historique que les précédents, puisqu’il tourne autour d’Akhetaton, la capitale d’Akhénaton, le pharaon maudit en question, dont la mémoire a été bannie après son court règne. L’intrigue tourne vite à la traque angoissante dans une ville en ruines, aux prises avec une bande de pillardes déterminées et retorses. Les références à la famille d’Akhénaton sont très précises, et certaines cases sont du vrai docu-fiction avec le plan des ruines de la ville au temps de Papyrus et de Théti-Chéri. Il y a tout de même quelques ficelles d’horreur, et j’ai d’ailleurs été surpris de trouver dans cet album paru en 1988 des scènes d’horreur qui m’ont beaucoup rappelé des détails présents dans le film La Momie de Stephen Sommers sorti en 1997. Mais il y a sans doute une inspiration commune.

12. Dans le tome 12, L’Obélisque, Papyrus accompagne Théti-Chéri sur le chantier de deux obélisques qui doivent être livrés à Pharaon pour le temple de Deir el-Bahari. Mais les secrets de la construction et de l’acheminement des obélisques ont été fragilisés par la perte de nombreux papyrus, et une rivalité s’élève entre deux architectes sur la méthode à employer. Aménopé, choisi par Pharaon, est confronté à la jalousie tenace de Hori, qui fait tout pour provoquer son échec afin de récupérer la direction du chantier. Imhoutep, jeune architecte ami de Papyrus et de Théti-Chéri, va travaille sur le chantier et a toute confiance en Aménopé. Mais les incidents se multiplient, provoqués par toutes sortes de péripéties, y compris Hapou, ce garçon dont l’esprit est « ailleurs ».

C’est une nouvelle fois un album très documenté : l’auteur remercie deux historiens en fin d’album, dont Jean-Claude Golvin, dessinateur historique auteur de nombreuses reconstitutions de bâtiments. L’intrigue constitue quasiment un docu-fiction, puisqu’on y assiste à toutes les étapes de la conception, de la fabrication et de l’acheminement d’un obélisque jusqu’à sa destination. La rivalité entre architectes sert en partie à mettre en scène les différentes hypothèses des historiens sur le sujet, mais elle fournit aussi une réelle galerie de personnages vivants, qui vont donner du fil à retordre aux héros. C’est davantage un album orienté enquêtes et relations personnelles, en dépit de quelques moments d’action pour faire bonne mesure.

13. Le Labyrinthe commence de manière très historique avec une ambassade crétoise reçue par Théti-Chéri et une mission confiée par Papyrus envoyé en mission en Crète pour tenter d’éviter un incident diplomatique. Les reconstitutions des navires, des costumes crétois et de la vie en Crète minoenne sont tout bonnement magnifiques. L’utilisation faite du taureau d’Apis, avec sa légère dose de fantastique, m’a paru particulièrement habile. Puis nous basculons en pleine mythologie avec le fameux Labyrinthe… et enfin en pleine fantasy, puisque le Labyrinthe en question ainsi que son minotaure sont réinventés avec une belle originalité ! J’ai été particulièrement marqué par le concept imaginée par l’apparence du Labyrinthe, qui repose sur une idée simple et géniale.

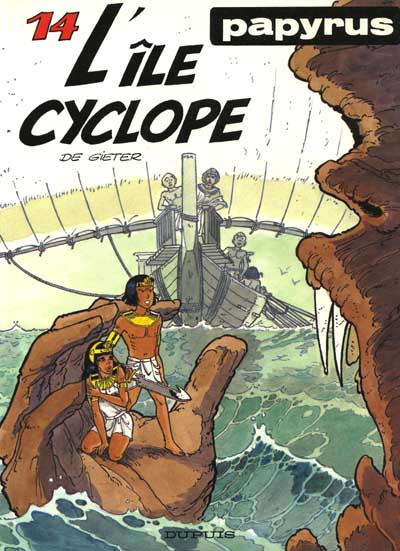

14. L’Île Cyclope forme la suite directe du Labyrinthe et revisite à son tour un fameux mythe grec, d’une façon assez bizarroïde et parfois bien kitsch, mais avec là encore un bel effort d’originalité, entre explications géologiques et horreur « organique » (une sorte d’Il était une fois la vie version terrifiante !). Contrairement à l’album précédent, Théti-Chéri est elle aussi du voyage avec Papyrus dans leur exploration de la mer Égée.

15. L’Enfant hiéroglyphe est une enquête de Papyrus et Théti-Chéri sur un chantier de construction dirigé par leur ami Imhoutep près de Karnak. Le scénario est juste correct, mais il y a quelques belles trouvailles, notamment le postulat de départ et les scènes mythologiques grandioses du début, et certaines planches sont à couper le souffle.

16. Le Seigneur des crocodiles. Ce n’est pas la première fois que Papyrus a affaire aux crocodiles, mais, cette fois-ci, le final est encore plus spectaculaire. Mais reprenons au début : Papyrus et Théti-Chéri sont faits prisonnier par des esclavagistes ! Ils se trouvent embarqués de force dans une aventure en plein désert, où ils font notamment faire la rencontre du nain bédouin Pouin et de son âne, de sympathiques compagnons qui reviendront dans les albums suivants. J’ai trouvé le scénario un brin plus décousu par endroits (la rencontre avec l’aveugle et l’intrigue qui s’ensuit sortent de nulle part), mais ça ne nuit pas au plaisir de la lecture.

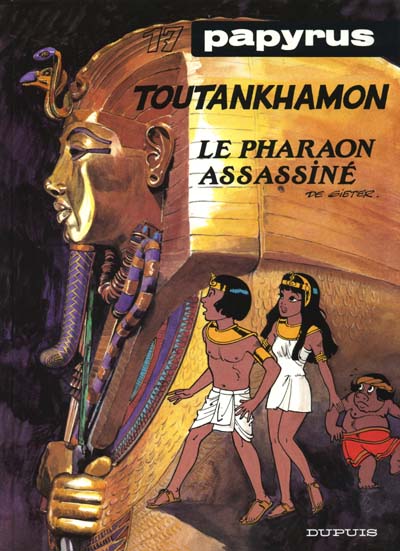

17. Toutankhamon, le pharaon assassiné. Voici Papyrus et Théti-Chéri aux prises avec une délicate affaire de pillage de tombes dans la Vallée des Rois, non loin de Thèbes. Cet album se démarque des précédents par une structure originale et des informations sur l’histoire familiale de Papyrus qui n’y avait encore jamais eu droit : un flashback nous montre un de ses ancêtres au service de l’épouse de Toutankhamon, Ânkhésenamon. Les personnages secondaires, amis comme ennemis, m’ont paru bien campés et marquants. Et Pouin et son âne sont toujours impayables !

18. L’œil de Rê. C’est la fête de l’Opet, le Nouvel an en Égypte ancienne, et tout le monde a un peu trop bu… mais voilà que la barque d’Amon sombre, et que la statue du dieu est mutilée ! Nos héros vont devoir retrouver la partie manquante à temps pour éviter le discrédit à Pharaon au moment du pinnacle de la cérémonie à laquelle la statue doit prendre part.

Le dessin est superbe, mais le scénario m’a paru un peu plus léger. Finalement, les dieux font le plus important, ce qui donne a posteriori l’impression que les courses-poursuites des personnages n’ont pas vraiment d’enjeu. Quant à l’humour, il est plus « cartoonesque » que d’habitude : ce n’est pas désagréable, mais ça détone un peu par rapport aux albums précédents. Sans être un grand cru, cela reste une lecture sympathique.

19. Les Momies maléfiques. Pas d’enquête ou d’exploration de monuments dans cet album, place au frisson et à l’action ! Le titre et la couverture résument très bien l’intrigue de cet album, qui prend en grande partie la forme d’une course-poursuite avec les momies en question. Sa cause tient un peu du prétexte, et renoue avec le côté fantasy carton-pâte des tout premiers albums de la série. Que les gens aisément impressionnables se rassurent : l’humour reste présent, très présent même, et donne à l’ensemble un côté parfois un peu grand-guignol, plus léger que les scènes d’angoisse des autres albums. Bien qu’on connaisse quelques histoires de momies mécontentes dans la véritable littérature égyptienne antique, il y a ici une volonté visible d’emmener Papyrus et Théti-Chéri du côté des histoires des films de momies d’Hollywood, nettement moins subtiles ! L’ensemble ne m’a pas paru inoubliable, mais fait passer un bon moment et a aussi le mérite d’essayer des directions et un rythme un peu différents de ce que De Gieter avait déjà fait. Y compris dans la mise en cases, avec ses plans larges joliment cinématographiques.

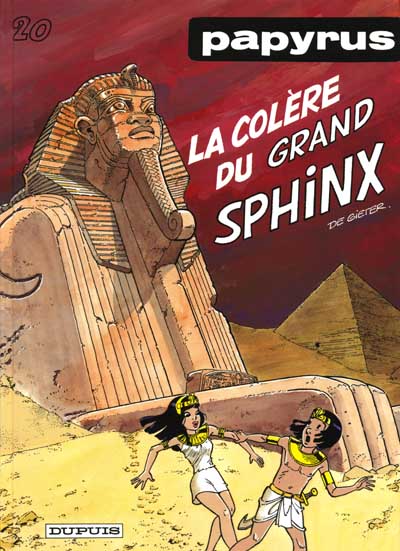

20. La Colère du grand sphinx. Théti-Chéri a disparu et Papyrus doit la retrouver. Classique, mais l’enjeu et les adversaires m’ont paru très convaincants, tout comme le cadre historique : on oublie parfois que l’Égypte ancienne a une histoire si longue que nombre de ses monuments ont eu le temps de tomber en ruines ou d’être ensablés et d’être restaurés ou redécouverts par certains pharaons. C’est cela qui sert d’enjeu à cet album et cela m’a paru bien trouvé. Et en plus, on voit se dessiner un arc narratif de longue haleine de la série sur les relations entre les personnages principaux !

21. Le Talisman de la grande pyramide. Papyrus et Pouin ont maille à partir avec des êtres surnaturels rôdant dans les tombes. Dans le cas de Papyrus, il s’agira de la plus grande d’entre elles : la grande pyramide de Khéops ! Changé en chauve-souris le temps de s’y introduire, notre infortuné héros aura bien du mal à en ressortir vivant. Un album sympathique et qui nous fait parcourir un monument archi célèbre, mais il ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, sans doute en raison d’une ambiance un peu trop légère par rapport aux périls encourus.

22. La Prisonnière de Sekhmet. Un ennemi retors dissimulé dans le palais même de pharaon, Théti-Chéri emprisonnée (encore) et une bonne coopération entre les héros pour vaincre le danger, qui vient de la déesse Sekhmet (avec laquelle Papyrus et Théti-Chéri avaient déjà eu maille à partir dans les tomes 9 et 10). Un album qui commence comme une intrigue de cour et se termine de manière un peu plus spectaculaire, avec un bon équilibre entre enquête et action, Histoire et magie, intrigue autonome et approfondissement des personnages (en particulier Pouin, décidément bien sympathique). Un bon cru à mes yeux.

23. L’Odyssée de Papyrus 1. Le Cheval de Troie. Voilà Papyrus et Théti-Chéri embarqués bien malgré eux par des pirates esclavagistes. Lorsqu’ils atteignent les côtes de l’Asie Mineure, ils découvrent la fameuse ville de Troie, mais Troie après la guerre de Troie. Réduite à l’état de ruines, la ville est déchirée par des luttes entre les derniers représentants du peuple troyen et des pillards bien décidés à tirer parti du déclin de la cité. Un parti pris original, où l’on croise quelques figures mythologiques grecques célèbres dans des situations inédites. Malheureusement, les adversaires manquent terriblement de panache et le traitement est très orienté vers le comique, ce qui a pour effet d’ôter une bonne partie de son ampleur à l’histoire.

24. L’Odyssée de Papyrus 2. La Main pourpre. Voici Papyrus et Théti-Chéri en Phénicie, et ils découvrent les réalités effrayantes qui se cachent derrière le commerce de la pourpre. Le postulat est passionnant (partir d’une réalité artisanale et économique pour en donner une vision « à la Papyrus » avec du merveilleux). Mais la structure du scénario est étrange : l’adversaire le plus terrible est expédié dans les premières pages et la suite se perd parfois un peu dans des courses-poursuites avec des gags assez faciles. Il y a pourtant quelques belles pages d’intrigue de cour et des bases posées pour l’album suivant, avec le retour de Pouin.

25. L’Odyssée de Papyrus 3. Le Pharaon fou. J’ai bien aimé cet album où Pouin joue un rôle important, ce qui aide le scénario à se renouveler un peu. Nos trois héros sont plus que jamais pris entre des périls surnaturels et de sinistres complots, liés cette fois aux relations diplomatiques entre l’Égypte et la Phénicie. L’entrelacement entre le contexte historique et l’aspect fantasy m’a paru mieux ficelé, tout comme la structure de l’intrigue. Le dessin nous réserve quelques beaux décors et planches effrayantes. Globalement, cette trilogie de L’Odyssée de Papyrus n’est pas incontournable, mais elle a l’avantage d’aller en se bonifiant d’album en album.

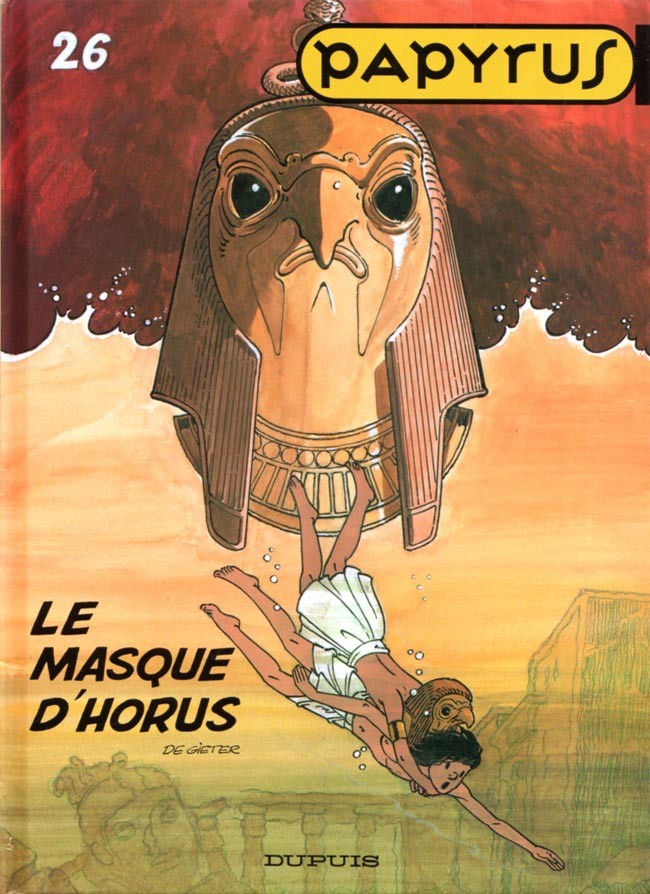

26. Le Masque d’Horus. De retour en Égypte, Papyrus est convoqué par la mère de Théti-Chéri, la Grande Épouse Royale, qui lui révèle un lourd secret de famille. Et voici Papyrus embarqué seul dans une quête improbable, sous la menace particulièrement intimidante d’Horus. Le scénario s’inspire fortement d’une légende non égyptienne, mais je ne pourrais pas dire laquelle sans divulgâcher aussitôt le scénario. Les gens qui reconnaîtront l’inspiration trouveront sûrement l’album un peu facile. De mon côté, j’ai tout de même bien apprécié le résultat et les péripéties qui l’accompagnent, parce que l’album apporte du neuf à la série. Dommage que la couverture soit moins détaillée que d’habitude, mais il vaut mieux que ce soit la couverture qui pèche que l’album lui-même !

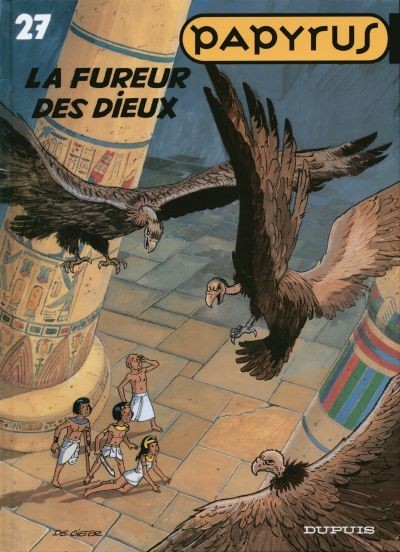

27. La Fureur des dieux. Voici Papyrus lancé dans une tentative désespérée pour sauver son ami Imhoutep et récupérer… un papyrus. Mais pas n’importe lequel : un papyrus du Livre des Dieux, grâce auquel l’un de ses pires ennemis divins pourrait devenir le plus puissant des dieux. Cet album m’a paru très bon, notamment grâce à ses adversaires farouches (rien de tel qu’un bon méchant pour faire une bonne BD d’aventure) et par la manière habile dont il utilise les détails de l’architecture égyptienne antique pour imaginer de nouveaux dangers – ce pour quoi De Gieter est particulièrement bien placé.

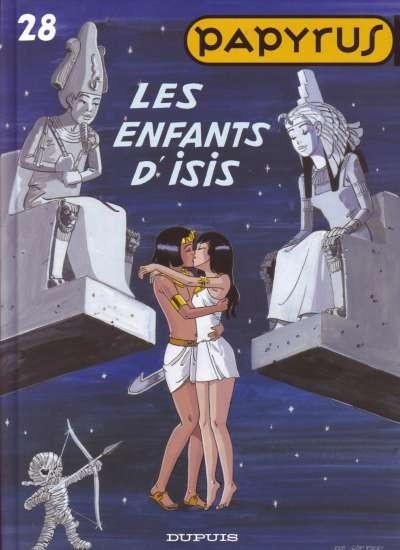

28. Les Enfants d’Isis. L’événement principal de cet album est dévoilé dès la couverture : Papyrus et Théti-Chéri se mettent en couple dans cet album ! Cela soulève des enjeux importants pour la famille de Pharaon, et, visiblement, tout le monde ne voit pas la nouvelle d’un bon œil… pas même certains dieux. En dehors de cette avancée majeure dans l’univers de la série, l’intrigue m’a parue sympathique, sans plus. Il faut dire que je ne supportais pas le personnage en forme de momie miniature… mais c’est une question de goûts. Et l’album reste un « must » pour quiconque veut comprendre les grands pivots de l’intrigue de la série.

29. L’Île de la reine morte. Attention, âmes sensibles : voici un nouvel album franchement orienté « horreur » ! Papyrus et Théti-Chéri ont affronté toutes sortes de dangers, parfois franchement répugnants, au cours des albums précédents, mais cette histoire d’insectes leur réserve quelques-unes des pages les plus terrifiantes de la série (et l’un des pires sorts subis par Théti-Chéri). Après des albums parfois très légers, De Gieter revient à des intrigues plus éprouvantes pour les personnages, histoire de rappeler qu’il a toujours été doué pour fourrer ses héros dans des pétrins sans nom et pour nous faire très peur. L’intrigue est à classer sans ambiguïté du côté du merveilleux, loin des détails historiques qu’on trouvera plutôt dans l’album suivant.

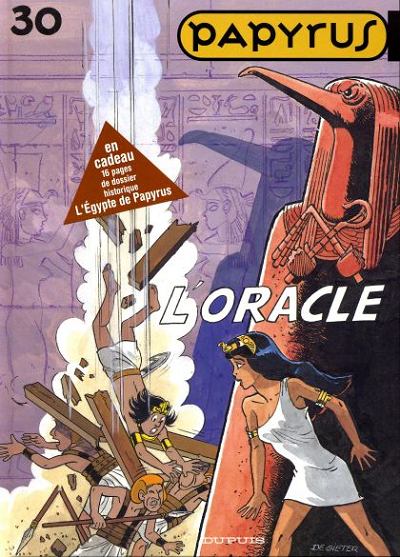

30. L’Oracle. Cet album nous fait revenir au sein de la civilisation, pour mieux entraîner Papyrus et Théti-Chéri dans une nouvelle affaire de complot retors. Un album honorable, où De Gieter montre une nouvelle fois son inventivité quand il s’agit d’exploiter des détails de l’architecture et plus généralement de la civilisation égyptienne antique pour alimenter intrigues, mystères, rebondissements et détails ingénieux. La couverture n’est pas la mieux dessinée de la série ; heureusement, le dessin à l’intérieur, lui, s’en sort très bien.

31. L’or de Pharaon. Retour vers le merveilleux avec cet album qui déploie une nouvelle histoire de malédiction et lorgne à nouveau vers une ambiance inquiétante, sans pour autant renoncer à l’humour dans certaines scènes (avec une mémorable rencontre entre Papyrus et une autruche dans les premières pages). Un album correct, bien qu’il ne m’ait pas laissé un souvenir impérissable (après 30 tomes, je connaissais nécessairement bien les ficelles habituelles de la série).

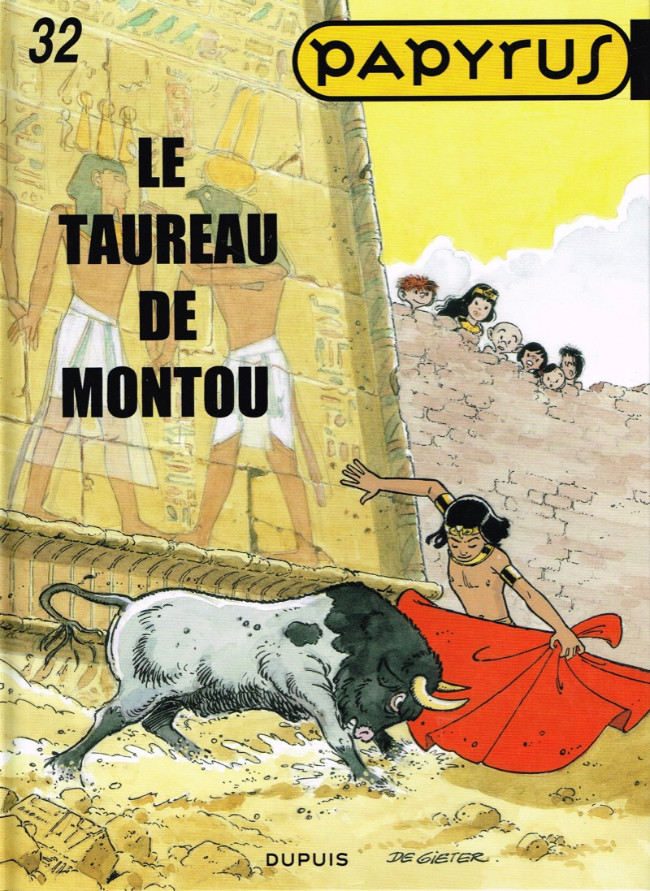

32. Le taureau de Montou. Cet album, qui puise son inspiration dans les réalités historiques de l’Égypte ancienne (les temples, le clergé et les animaux sacrés), met aux prises Théti-Chéri et Papyrus avec le pouvoir d’un prêtre inflexible au sein d’un sanctuaire désargenté. Plus réaliste, l’intrigue reste riche de rebondissements. Plutôt un bon cru à mes yeux.

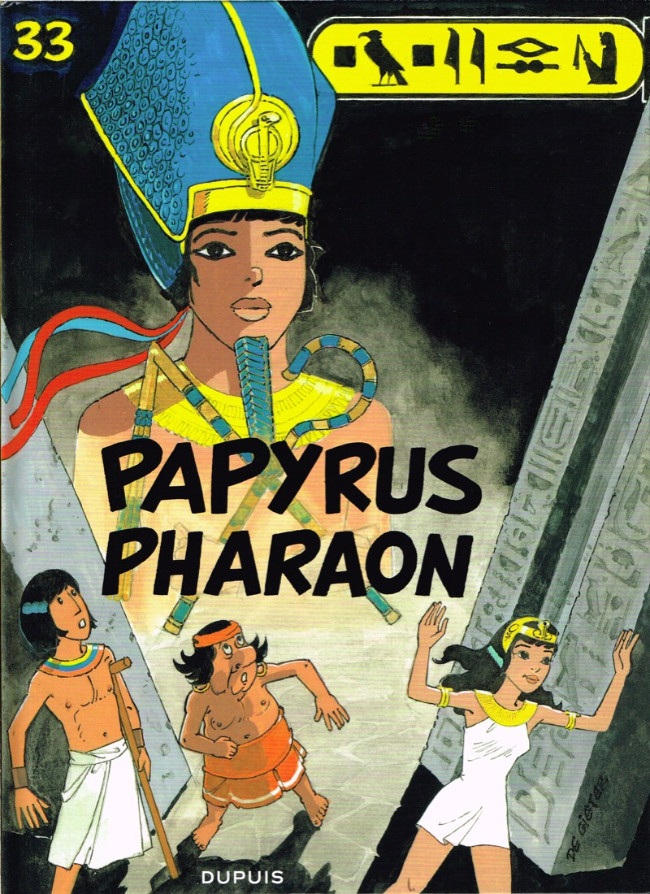

33. Papyrus pharaon. C’est le tout dernier album de la série, De Gieter ayant déclaré en 2013 que Papyrus s’arrêterait là. Une décision qui a dû nécessiter beaucoup de courage, pour un auteur qui a fait vivre 33 aventures à ses personnages pendant quarante ans (la série a été créée en 1974 et ce trente-troisième album est paru en 2015). Les fans qui s’attendent à une ultime aventure épique et grandiose seront sûrement déçus : l’intrigue, moitié complots de cour et moitié humour facile, contient quelques bonnes idées, mais aurait mérité davantage de maturation, car elle semble s’éparpiller et s’achève sur une ficelle éculée, sans mettre beaucoup en valeur les personnages récurrents. Elle ressemble davantage à une petite balade humoristique à prendre avec pince-sans-rire avant de laisser les héros goûter un repos bien mérité.

D’un autre côté, faut-il rappeler combien de séries de BD ont connu des fins bien plus atroces ? Faut-il évoquer le souvenir terrifiant du tout dernier album d’Astérix dessiné et scénarisé par Uderzo ? Finalement, Papyrus ne s’en sort pas trop mal. Faisons aussi la part de l’âge : De Gieter avait près de 80 ans quand il a achevé ce trente-troisième album. Bien d’autres n’auraient pas mieux tiré leur chapeau. On ne peut que refermer avec émotion ces dernières pages, en repensant aux merveilleuses heures de lecture que l’auteur nous a offertes aux côtés de Papyrus et de Théti-Chéri, d’Imhoutep, de Pouin et de tous les autres.

Au passage, vous avez remarqué que, sur la couverture de ce dernier tome, le cartouche de la série, en haut à droite, est pour la première fois écrit en hiéroglyphes ?

Conclusion

Papyrus a été la première série de bande dessinée franco-belge à plonger un jeune public dans l’Égypte ancienne. Rien que pour cette raison, elle mériterait une place dans l’histoire du neuvième art. Mais elle s’est également distinguée par sa qualité, avec plusieurs albums extraordinaires, et par sa longévité. Elle a sa place aux côtés d’Alix pour le monde romain, mais propose un univers bien différent, qui entremêle parfois très étroitement l’histoire, les mythes égyptiens antiques et les éléments de merveilleux propres à l’auteur.

Les principales qualités de cette série à mes yeux sont, d’une part justement cette capacité à puiser tantôt dans l’historique et tantôt dans le mythologique ou le merveilleux, d’autre part les décors souvent à tomber par terre, notamment les reconstitutions historiques, mais aussi certains décors inventés par l’auteur (à commencer par la cité souterraine du Maître des trois portes). Ajoutons une galerie de personnages récurrents bien campés et sympathiques, de grands voyages à travers le monde antique et une évolution cohérente et réaliste de la relation entre les deux héros sur le long terme.

Du côté des défauts, je trouve De Gieter plus à l’aise avec les décors, les objets et les véhicules qu’avec les personnages, dont les visages ne sont pas toujours très bien caractérisés, bien que toujours expressifs. En termes d’intrigue, comme je l’ai souvent dit en commentant chaque album, je regrette que l’humour ait parfois tendance à nuire au caractère épique des aventures de Papyrus et de Théti-Chéri, mais cela dépend des albums et cela reste une affaire d’appréciation personnelle.

La série a-t-elle vieilli ? En termes de dessin, je ne crois pas : malgré les changements de mode, le style de De Gieter me semble moins marqué par les dadas de son époque que le dessin très académique d’un Alix par exemple, et elle ne souffre pas non plus des changements de goût en matière de quantité de texte dans les encadrés (contrairement à Blake et Mortimer ou aux premiers Alix qui tiennent parfois du roman illustré). Sans oublier que les décors fabuleux de l’Égypte ancienne n’ont pas pris une ride. Ce qui a le plus vieilli dans la série est finalement la place de Théti-Chéri. Quoique active et dotée d’un caractère bien trempée, l’héroïne se retrouve beaucoup plus souvent placée dans le rôle d’enjeu à sauver ou à libérer que Papyrus lui-même, bien qu’il arrive aussi à la princesse de le sauver. Les couvertures des albums sont particulièrement surannées de ce point de vue, avec une Théti-Chéri presque toujours en détresse, ficelée et réduite au rang d’enjeu de la prouesse de son compagnon. Les couvertures la font d’ailleurs paraître bien plus sexualisée et plus passive qu’elle ne l’est réellement dans les albums. Au moins, Papyrus reste moins habillé qu’elle, puisqu’il ne porte qu’un pagne et il n’est pas une montagne de muscles, c’est déjà ça ! Et sur les couvertures, c’est toujours Papyrus qui protège ou sauve Théti-Chéri, alors que la réciproque arrive bel et bien dans plusieurs albums. Bref, les couvertures ne rendent pas justice à la variété des intrigues, même si Théti-Chéri reste effectivement moins active que les héroïnes de BD actuelles.

Par où commencer pour découvrir cette série ? Par le premier tome, tout simplement ! Il est indispensable pour comprendre les pouvoirs de Papyrus et son statut particulier de simple pêcheur devenu protecteur de la fille de Pharaon. Ensuite, tout dépend de vos préférences, selon que vous vous intéressez davantage aux récits réalistes avec complots et voyages dans le monde antique, ou bien à la mythologie et au merveilleux. Mes indications sur chaque album devraient vous aider à vous orienter.

Voici mes albums préférés (puisqu’il en faut bien) :

- Aventures merveilleuses et fantasy : 1. La Momie engloutie, 2. Le Maître des trois portes, 3. Le Colosse sans visage, 4. Le Tombeau de Pharaon, 5. L’Égyptien blanc, 13. Le Labyrinthe, 16. Le Seigneur des crocodiles, 22. La Prisonnière de Sekhmet, 24 La Main pourpre.

- Aventures avec décors historiques grandioses : 7. La Vengeance des Ramsès, 8. La Métamorphose d’Imhotep, 11. Le Pharaon maudit, 15. L’Enfant hiéroglyphe, 21. Le Talisman de la Grande Pyramide.

- Complots et intrigues de cour : 6. Les Quatre doigts du dieu Lune, 9. Les Larmes du géant, 17. Toutankhamon, le pharaon assassiné, 20. La Colère du Grand Sphinx, 25. Le Pharaon fou, 32. Le Taureau de Montou.

Pour prolonger le plaisir de cette lecture, on peut par exemple se tourner vers la série télévisée d’animation Papyrus, diffusée pour la première fois en 1998 et actuellement visionnable sur sa chaîne Youtube officielle.

J’ai d’abord posté ces avis sur le forum Le Coin des lecteurs entre le 7 mars 2022 et le 15 janvier 2023 avant de les reprendre et de les corriger pour les rassembler ici.

Publié par Liber

Publié par Liber