Référence : Ni no kuni, film réalisé par Yoshiyuki Momose, Japon, 2019, 106 minutes.

L’histoire

Yû et Haru sont deux lycéens tokyoïtes que tout distingue. Yû est calme et posé, voire introverti, et il est paralysé des jambes, ce qui le contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Haru, lui, est impulsif et irréfléchi, mais plein d’assurance et d’énergie. Tous les deux sont amis de longue date avec Kotona, jeune fille vive et enjouée. Yû en est secrètement amoureux, mais voyant Haru et Kotona occupés à développer des sentiments mutuels, il n’ose se déclarer. Ce triangle amoureux naissant est bouleversé lorsqu’un mystérieux assassin surgi de nulle part pourchasse Kotona et la poignarde. Dans leur précipitation à vouloir sauver leur amie, Yû et Kotona se mettent en danger et se trouvent propulsés à l’improviste dans un autre monde, un royaume médiéval peuplé de chevaliers, de magiciens et de créatures magiques : Ni no kuni, le « deuxième monde ». Lancés à la recherche de leur amie, ils ne tardent pas à découvrir que la princesse héritière du royaume ressemble furieusement à Kotona, que ce soit dans son apparence ou dans ses goûts. La clé de la survie de Kotona réside dans les liens mystérieux qui unissent leur monde d’origine et Ni no kuni.

En attendant Ghibli…

Depuis la sortie de Souvenirs de Marnie d’Hiromasa Yonebayashi en 2014, cela fait six ans que le studio Ghibli n’a plus réalisé de longs-métrages. Six années longues comme des années sans pain pour les gens qui, comme moi, chérissent les productions de ce studio et en particulier de ses deux créateurs, Hayao Miyazaki (Nausicaä de la vallée du vent, Mon voisin Totoro, le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le Vent se lève…) et le regretté Isao Takahata (Le Tombeau des lucioles, Pom Poko, Le Conte de la princesse Kaguya… malheureusement mort en 2018).

Depuis 2014, le studio Ghibli n’est pourtant pas resté inactif. Non seulement Hayao Miyazaki y a réalisé des courts-métrages avant de se lancer dans la production d’un futur nouveau long-métrage, non seulement son fils Goro Miyazaki a réalisé une série télévisée d’animation de fantasy (Ronya, fille de brigand), mais le studio s’est engagé dans des activités nouvelles. Ghibli a ainsi produit un film réalisé par un Néerlandais, Michael Dudok de Wit : La Tortue rouge, une robinsonnade aux allures de conte qui marque surtout les esprits par son univers visuel et musical. Mais le studio s’est aussi impliqué dans des projets vidéoludiques, en s’associant avec le studio Level-5 pour concevoir un jeu vidéo de rôle, Ni no kuni : La Vengeance de la sorcière céleste, sorti fin 2010 au Japon et en 2013 en Europe. Ni no kuni arbore des personnages conçus par les artistes du studio Ghibli et qui reprennent le style de la plupart de ses films. Le studio s’est aussi chargé des cinématiques, tandis que la musique était confiée en partie au grand compositeur japonais Joe Hisaishi, connu pour sa collaboration et son amitié de longue date avec les principaux réalisateurs du studio (pour avoir écouté la bande originale séparément du jeu : elle est somptueuse). Le succès critique et commercial du résultat a mené à la conception d’un second jeu, Ni no kuni : L’Avènement d’un nouveau royaume, sorti en 2018, mais dans lequel le studio Ghibli semble avoir pris une moindre part. C’est dans l’univers de ces deux jeux que se déroule le film Ni no kuni.

Le réalisateur, Yoshiyuki Momose, est un ancien membre du studio Ghibli, où il est entré après un début de carrière en tant qu’animateur-clé sur plusieurs séries animées dont une, Belle et Sébastien, est parvenue jusque sur les écrans européens dès 1983. Devenu animateur-clé (chargé de dessiner les poses marquant les étapes importantes des mouvements et des expressions d’un personnage, tandis que les « intervallistes » dessinent les images intermédiaires), Yoshiyuki Momose travaille sur trois beaux films : Si tu tends l’oreille du regretté Yoshifumi Kondo et deux films de Hayao Miyazaki, Porco Rosso et Le Voyage de Chihiro. Il contribue ensuite, à des postes variés, à plusieurs films ultérieurs du studi, avant de prendre la tête de la conception de l’univers et de la direction artistique du premier jeu Ni no kuni. C’est de manière logique qu’il accepte la réalisation du film d’animation qui en dérive. Notez qu’après la « mise en pause » de la production de longs-métrages chez Ghibli en 2014, Yoshiyuki Momose prend part à Mary et la fleur de la sorcière, premier long-métrage d’un studio fondé par plusieurs anciens de Ghibli, le studio PONOC, dont j’aurai sans doute l’occasion de reparler puisque leurs premières créations sont prometteuses, à commencer par leur trio de courts-métrages Héros modestes diffusé pour le moment en Europe via Netflix et auquel j’ai depuis consacré un billet ici même.

… on n’a pas de Ghibli

Voici donc un film d’animation dérivé de jeux vidéo auxquels Ghibli a participé, réalisé par un ancien de Ghibli, et dont la bande originale a elle aussi été composée par Joe Hisaishi (étant donné la qualité des compositions de Hisaishi, cela suffit à m’intéresser au film). À cette différence qu’il n’a pas été produit par Ghibli, mais par Warner Bros. Japan. Et la différence s’avère de taille. Ni no kuni apparaît-il comme une alternative prometteuse aux films Ghibli ? À mes yeux, non. Cela ne signifie pas que le film soit un ratage absolu, mais, si vous avez apprécié les univers magiques détaillés du Voyage de Chihiro et du Château ambulant, ou les affrontements épiques de Princesse Mononoke, ou les personnages féminins forts de la plupart des films de Miyazaki, ou le mélange subtil de fantastique et de poésie de Si tu tends l’oreille, si ce qui vous comblait était de retrouver beaucoup d’archétypes de la fantasy subvertis et renouvelés par des univers créatifs et une réalisation montrant la patte de grands cinéastes, mieux vaut passer votre chemin ou rabaisser beaucoup vos attentes. Ni no kuni m’a fait l’effet d’un produit dérivé industriel médiocre, adjectif qui, encore une fois, ne signifie pas « mauvais », mais qu’on pourrait reformuler plus clairement par l’interjection « bof » (répétée deux ou trois fois selon l’intensité de la tiédeur à exprimer).

Certes, Ni no kuni n’est ni le premier ni, sans doute, le dernier film à souffrir de la comparaison avec les productions Ghibli, ou de leur ombre, pourrait-on dire. En son temps, Mary et la fleur de la sorcière avait reçu un accueil variable en France de la part d’un public prompt à rapprocher son personnage principal de Kiki la petite sorcière ou à trouver son intrigue trop cartoonesque, trop science-fictionnesque ou trop légère par rapport au mélange d’aventure, de contemplation et de lyrisme de beaucoup de films Ghibli. Ce type de comparaison peut vite tourner au faux procès, dans la mesure où tout film qui essaie de faire comme les Ghibli se voit reprocher une tentative pour surfer sur leur succès et un manque de personnalité, tandis que tout film qui s’en écarte pour élaborer sa propre esthétique se voit reprocher de ne pas faire comme eux. Le problème est que, même quand on le considère en lui-même, Ni no kuni peine à se trouver une personnalité, comme un projet où un réalisateur pas mauvais aurait eu les mains liées par les contraintes d’une direction de production elle-même engoncée dans un marketing conservatiste.

La qualité générale de l’animation est ce qui démarque en premier Ni no kuni, qui souffre de la comparaison non seulement avec les films du studio Ghibli mais avec n’importe quelle production d’animation japonaise ou européenne soignée (pour évoquer deux régions où l’animation à rendu de dessin animé en 2D est couramment pratiquée). Le défaut le plus voyant est la mauvaise intégration des images de synthèse dans le rendu général en 2D : des éléments comme les reptiles sur la placé du marché de la capitale du royaume ou le vaisseau volant s’assemblent mal au reste de l’image. Mais l’animation en 2D elle-même m’a parfois laissé sur ma faim, notamment dans les scènes censées nous emporter par leur beauté enchanteresse, comme la danse de la princesse sur le lac… qui montre surtout qu’en dehors des positions-clés des personnages, l’animation a été bâclée. Problème de budget ? De temps ? De niveau de qualité recherché ? Je ne sais pas. Seuls les décors, somptueux, relèvent le niveau.

Le deuxième aspect qui m’a déçu est le scénario. Je précise que je n’ai pas joué aux jeux Ni no kuni et que je ne leur compare donc pas le film. Apprécié en lui-même, ce dernier offre un univers de fantasy extrêmement stéréotypé à base de chevaliers et de princesse à sauver, de complot politique et de combats. Tout cela pourrait tout de même donner un bon film moyennant quelques idées originales et/ou une réalisation capable de donner à l’ensemble un souffle épique. Or l’histoire aligne les stéréotypes sans jamais approfondir le monde de Ni no kuni au-delà d’un ersatz de Tolkien… en encore moins varié puisque, de cet univers supposément merveilleux, on ne verra guère qu’une ville, un lac et un palais maléfique (vite fait). La magie est rare, assez clichée (la dague ensorcelée fait très Nazgûl du Seigneur des Anneaux) et traitée sans grande cohérence (à un moment, l’un des personnages se découvre un pouvoir magique puissant, et puis… c’est tout, tout le monde l’oublie ensuite – et à l’inverse, ce personnage n’est pas censé être doué pour le combat à l’épée, mais à la fin tout se passe comme si, finalement, il l’était, puisqu’il affronte d’égal à égal un autre personnage qui était présenté comme plus doué que lui dans ce domaine au début). Les rares personnages non-humains sont vite oubliés dès que l’intrigue se noue. Il y a tout un tas d’éléments sur l’histoire du royaume et de sa dynastie qui s’avèrent cruciaux pour le dénouement, mais qui ne sont pas introduits assez en amont et débarquent tous en vrac pendant ou même après la bataille finale, ce qui m’a un peu étourdi sous les informations et m’a laissé une impression de fouillis. (Peut-être y avait-il là-dedans des choses qu’on devait déjà savoir si on avait joué aux jeux ?) Quant au combat final avec le boss de fin grand méchant, il pourrait atteindre à l’épique si l’apparence du « méchant » ne m’avait pas paru profondément ridicule et n’avait tiré la séquence vers le série B, voire la série Z, à mes yeux. Quel dommage !

Parmi les humains, les femmes, en particulier Kotona et son alter ego de Ni no kuni, laissent toute la place aux hommes dès lors qu’il s’agit d’agir. Kotona n’est là que pour servir d’enjeu à l’histoire, c’est littéralement une princesse à sauver. Les personnages secondaires féminins, « grande sœur » Saki et une militaire de l’armée du roi, s’agitent sur quelques plans mais n’apportent aucune contribution réelle à l’histoire, ce qui laisse un arrière-goût d’excuse superficielle. Tant la trame traditionnaliste de l’histoire que le traitement des personnages féminins font bel et bien penser à un jeu vidéo, non pas des années 2010, mais des années 1980.

Enfin, la musique de Joe Hisaishi mériterait que je la réécoute à part, pour mieux en profiter. Elle m’a paru intéressante au début du film avant de disparaître sous les bruitages… vers la fin, j’aurais bien coupé le son de la bataille finale pour entendre la musique, s’il y en avait encore à ce moment-là.

Le fantastique et la psychologie un peu mieux traités

Venons-en à l’aspect fantastique, à savoir la découverte de l’existence d’un autre monde. Les adolescents naviguent entre le monde réel du Tokyo contemporain et le monde parallèle de Ni no kuni. Le thème est classique : en littérature, on pense aux Chroniques de Narnia ou plus récemment au Monde d’Ewilan ; au cinéma, on peut penser à des Ghibli comme Le Royaume des chats ou récemment à Le Garçon et la Bête ou encore plus récemment à Wonderland, le royaume sans pluie. Mais encore une fois, un thème classique n’interdit pas un film réussi. Le passage dans l’autre monde devient pour les deux garçons un moyen de dépasser leurs limites intérieures et de mettre à l’épreuve leur amitié. On devine vite l’aspect initiatique, etc. Cet aspect m’a paru mieux traité que la conception de l’univers lui-même. Développé graduellement au fil de l’histoire, il réserve des rebondissements intéressants liés au passé des divers personnages. J’en suis presque à penser que, si le réalisateur avait été libre d’inventer son monde parallèle en fonction de son intrigue principale au lieu de devoir adapterà toute force l’univers du jeu vidéo, le résultat d’ensemble aurait été plus réussi. Je n’ai qu’une chose à redire à cette affaire de mondes parallèles assez habilement ficelée : le principe de correspondances entre les nombres d’habitants des deux mondes supporte dificilement un examen approfondi, et il faudra jeter un mouchoir indulgent sur ce pan de l’univers qui semble n’avoir été imaginé que pour servir opportunément l’intrigue des trois adolescents. Cela dit, si vous pensez que l’univers doit être au service de l’histoire et non l’inverse, ce qui est en général une sage maxime, cela ne vous dérangera pas trop. Si par contre vous êtes du genre à vous creuser la cervelle en vous demandant comment un tel principe a pu fonctionner pendant des millénaires dans les deux univers, vous allez au devant de migraines persistantes.

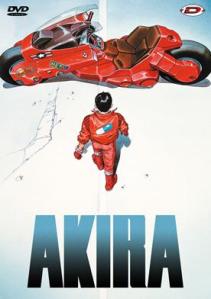

Voyons maintenant les deux réels personnages principaux de l’histoire, à savoir Yû et Haru. Leur relation forme le second aspect le plus approfondi du scénario, au point de retenir toute l’attention en tant qu’enjeu dramatique, au détriment du sauvetage de Kotona (laquelle a si peu de substance qu’elle paraît aussi translucide que sur l’affiche du film). Le problème est que la subtilité psychologique annoncée par les débuts du film, qui laissent attendre une comédie dramatique sentimentale, fait long feu dès lors que l’on bascule dans l’autre monde. Haru est certes impulsif et écervelé, mais ce trait de caractère est poussé jusqu’à la caricature, au point que son basculement moral paraît stupide (je dis « stupide » et non « invraisemblable » car la stupidité existe dans la réalité, mais tout de même…). Quant à l’explication finale sur le lien qui unit Yû et Haru, elle m’a laissé assez sceptique étant donné leurs profondes différences.

L’aspect le plus original des personnages principaux, adroitement mis en avant par l’affiche, est l’inclusion d’un personnage handicapé parmi les premiers rôles, en l’occurence Yû. Le début du film montre son quotidien difficile et aborde même discrètement la question de la difficile vie amoureuse et sexuelle des personnes handicapées. La découverte de l’autre monde donne lieu à un dilemme intéressant pour Yû. Mais au bout du compte, le traitement du handicap reste superficiel, ce qui pourra laisser sur leur faim les personnes qui auraient aimé un portrait social et psychologique plus poussé sous cet angle. J’ai d’ailleurs eu l’impression que le handicap passait à la trappe d’une manière un peu « facile » au moment du dénouement.

Conclusion

Quid des gens qui auraient joué aux jeux ? Sans y avoir joué moi-même, il me semblait que les jeux vidéo Ni no kuni immergeaient joueurs et joueuses dans un univers de magie où l’on incarne un jeune apprenti sorcier. Le film, lui, m’a paru manquer de magie. Où sont tous les sortilèges utilisables dans le jeu ? Les deux petites créatures magiques qui apparaissent dans le film y jouent un bien faible rôle et ont l’air de pâles reflets de ce que peuvent donner ce type de créatures dans le jeux. Je serais, enfin, curieux d’avoir l’avis de gens qui ont joué aux jeux pour savoir ce qu’ils ont pensé de la probable reprise de lieux et de personnages des jeux et des liens chronologiques établis entre les intrigues des jeux et celle du film.

Regardé pour lui-même, le film, comme vous l’aurez compris, a peiné à me convaincre. En dépit de quelques bonnes idées, il m’a laissé l’impression d’avoir le cul entre deux chaises : d’un côté, un pur film de fantasy épique qui n’a pas le temps de montrer toutes les merveilles de l’univers de Ni no kuni ou d’approfondir les personnages qui en sont originaires ; de l’autre, un film fantastique où le voyage vers un autre monde forme un miroir symbolique des affres de l’adolescence, mais dont l’intrigue, quoique plus approfondie, m’a laissé malgré tout un sentiment d’inabouti. Enfin et surtout, ni l’univers visuel ni l’animation ne peuvent se comparer aux productions des studios Ghibli.

Le critique du Japan Times reprochait au film Ni no kuni de chercher à profiter du vide laissé par l’absence de long-métrage Ghibli ces dernières années en trompant le public sur son degré réel de « Ghiblitude ». Avouons qu’on peut bel et bien soupçonner la Warner Bros. Japan d’y avoir pensé. Le relatif échec artistique de ce film ne m’empêche pas de rester curieux des futures œuvres de Yoshiyuki Momose – dans un cadre moins contraignant, souhaitons-le-lui.

Publié par Liber

Publié par Liber