Référence : Josep, réalisé par Aurel, France, Belgique, Espagne, 2020, 71 minutes.

Résumé diffusé par le studio

« Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception. »

Mon avis

Les réfugiés d’hier

C’est l’un de ces films grâce auxquels un cinéaste nous prend la tête et nous tourne les yeux vers des zones d’ombre de l’Histoire peu reluisantes, que beaucoup préfèreraient oublier, mais dont il faut parler pour ne pas reproduire les erreurs commises en ces temps-là. L’affaire n’est pourtant pas si ancienne, et on pourrait penser qu’en France, l’un des principaux pays impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, le travail de mémoire serait tel que tout le monde en connaîtrait déjà par coeur les moindres détails. Eh bien non. L’invasion de la Pologne en 1939, on connaît. La dictature franquiste en Espagne et la guerre civile espagnole à l’issue de laquelle Franco opprime tout le pays dans le sang, on connaît un peu aussi. Ce qu’on oublie, c’est que des Républicains espagnols, fuyant la dictature franquiste, sont massivement venus en France durant la guerre, confiants dans cet allié, ce pays des droits de l’Homme, pour les aider à sauver leur vie et leur République. En dépit des efforts du socialiste Léon Blum en 1936, l’opposition de la droite, des radicaux d’Herriot et du président Lebrun avaient abouti à une politique de non-intervention officielle que l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste ne respectèrent nullement, multipliant les soutiens militaires à Franco. La France finit par opter pour un soutien discret en laissant s’organiser un trafic d’armes international favorable aux Républicains espagnols ; ce ne fut pas assez.

De 1936 à 1939, les réfugiés affluèrent vers tout le sud de la France. Ils furent accueillis très diversement. En 1939, le gouvernement les parque dans des centres de contrôle, puis dans des camps de concentration. Ils y souffrent de conditions de vie déplorables, froid, faim, brimades diverses dues aux tensions parfois vives entre réfugiés et entre les réfugiés et les habitants de la région. C’est cette année-là que se situe l’action de Josep.

Le bon côté de l’Histoire

N’importe quelle évocation d’une période aussi polarisée que la Seconde guerre mondiale éveille en nous des questions faussement simples. Comment des régimes totalitaires aussi abjects ont-ils pu se mettre en place et trouver tant de soutien parmi les populations des pays concernés ? Comment les autres pays n’ont-ils pas agi plus vite pour mettre ces dictatures hors d’état de nuire ? Pourquoi tout le monde n’a-t-il pas été résistant en France ? Pourquoi tout le monde n’a-t-il pas aidé les Juifs et, plus généralement, les déportés ? Et enfin : qu’auriez-vous fait, vous, dans un conflit pareil ?

On entend parler de ces conflits à l’école, au collège, au lycée, éventuellement pendant les études ensuite. On regarde des documentaires à leur sujet, des oeuvres de fiction qui se situent à ces époques, films, BD, romans, séries, jeux vidéo parfois. Enfant puis adolescent, les choses étaient claires : des dictatures pareilles, il fallait tout faire pour lutter contre. On ne voyait que trop bien ce que ça donnait si on ne s’en inquiétait pas ! Nos familles, les adultes, les survivants et survivantes, les spécialistes de l’Histoire du XXe siècle, tout le monde nous a averti : n’oubliez pas, ça a été très grave, il ne faut pas que ça se reproduise. Soyez vigilants.

Puis on grandit, et on commence à creuser le sujet. L’aspect humain, comme on dit (quand on parle de ça, on veut généralement dire : l’aspect humain en dehors du fait que des millions de gens se sont fait tuer). Alors on s’intéresse aux zones grises. Les foules de Français qui n’ont été ni résistants, ni franchement collaborationnistes. Les gens ordinaires, ce fameux « Français moyen » qui n’est qu’une construction imaginaire, mais rassurante. On regarde d’autres fictions, d’autres documentaires qui nous rappellent que la vie était difficile pour tout le monde et qu’en plus, à l’époque, vraiment, ce n’était pas si simple de savoir qui étaient les gentils. Il est vrai que des crimes contre l’humanité tels que les camps d’extermination nazis ont été mis en oeuvre en secret (ce qui ne veut pas dire que les espions alliés n’ont pas été au courant). Et tout paraissait si énorme, si monstrueux, si incroyable, que beaucoup de gens préféraient ne pas y croire.

Mais est-ce une raison ? Trop souvent, ces dernières années, je lis une rengaine étrange : « surtout, ne pas juger ». Ne pas juger trop vite, certainement. Mais ne pas juger du tout, se refuser à conclure que tel choix politique, telle attitude individuelle ont été insuffisants, lâches, coupables de déni voire de compromission avec les totalitarismes ? Cela, pardon, c’est nécessaire, c’est même indispensable si nous ne voulons pas trahir, un jour, la mémoire des masses de nos ancêtres et de nos confrères et consoeurs humains du XXe siècle qui ont souffert et qui sont morts en luttant contre ces dictatures. Alors, oui, il faut juger.

Les auteurs de fictions, de par leur formation, ont du mal avec tout ce qui peut s’apparenter à du manichéisme, des gentils louables contre de sales types détestables. Il paraît que c’est trop simple. Dans la réalité, pourtant, on voit tous les jours des histoires bien réelles avec ces deux types de personnages, mais dont le dénouement n’a rien de simple, surtout quand les sales types en question disposent de gros moyens économiques, militaires, etc. et que les gentils n’ont pas un rond. Mais le public, apparemment, risquerait de s’ennuyer, de trouver à redire à ce qu’on lui donne à voir quelque chose qui ressemble à une leçon. Autre rengaine étrange que je vois trop : « ne pas faire de morale ». Pourtant, sans un minimum de morale, il n’y a plus de sociétés humaines qui tiennent. Je parle ici de morale basique, du type « Ne tuez pas les autres, c’est mal » (OK, il y a 5% de cas où ça peut se discuter, mais enfin quand même).

Il y a pourtant bien des cas où, dans la réalité, le « bon côté de l’Histoire » n’est pas si difficile à trouver. Le plus difficile n’est pas nécessairement de déterminer le bon côté de l’Histoire : c’est d’agir pour qu’il prenne le dessus sur les mauvais. Le déni, le défaitisme, la paresse, l’avarice, la désorganisation, le manque d’union, ainsi bien sûr que diverses circonstances extérieures (météo, épidémies…), peuvent nuire à une bonne cause autant que ses pires ennemis ; et il y a là autant d’intrigues intéressantes à concevoir, il me semble, que dans les fictions actuellement à la mode où il faudrait absolument que personne ne soit plus ni complètement « méchant », ni complètement « gentil ».

Pour en revenir enfin à Josep après ce détour plus général, le film sacrifie en partie à cette tendance en nous offrant un récit-cadre sous la forme d’un dialogue entre un grand-père mourant et son petit-fils adolescent. Le grand-père, on nous l’assure, n’est pas un héros : il a été policier en 1939, chargé de garder les camps où étaient internés les réfugiés espagnols. Par chance, le film, qui tient à ne pas non plus plomber le moral de son public (car s’il ne faut pas trop de morale, c’est également mal vu de trop s’attaquer au moral), finit par en faire un type bien, vers la fin – seulement vers la fin. Dans l’intervalle, nous avons des nuances de gris à ne plus savoir qu’en faire : notre policier voit la faim, le froid, la misère, la souffrance, et il ne fait rien, ou alors si peu ! Il voit deux collègues se moquer des réfugiés, les brimer, les battre, les voler, leur pisser dessus, bref, se comporter comme des salopards, et il n’ose rien dire et rien faire. Difficile de ne pas réagir devant sa lâcheté, et c’est certainement ce type de réaction d’indignation que le film cherche à susciter en nous. Mais un peu plus tard, quand le personnage ose enfin réagir, c’est pour se faire tabasser à son tour. C’est dans ce genre de moment que le souci de la nuance déployé par le film menace de l’entraîner vers un autre genre de simplisme. En effet, notre homme a beau être timide et isolé, il reste un policier : il devrait avoir un minimum de formation militaire et de force physique, ainsi qu’une connaissance de base des lois et règlements de sa profession, qui interdisent évidemment ce type de brimades entre collègues. Mais non, rien à faire ! C’est, je trouve, l’une des quelques limites du scénario de Josep.

Trêve de râleries : Josep s’en tire tout de même fort bien dans son évocation de cette époque. Les nuances qu’il montre sont réelles et bien utiles, qu’il s’agisse d’une palette assez vastes de réactions de Français (policiers ou simples voisins) envers les réfugiés, ou d’une palette tout aussi vaste d’atttiudes de la part des résidents du camp, désunis par des tensions politiques (communistes, anarchistes, sympathisants du franquisme) ou diverses discriminations liés à la nationalité ou au colonialisme. Nous voyons des humains, non des saints. Quant au personnage du narrateur policier, il n’est après tout qu’un faire-valoir pour le véritable personnage central du film, Josep Bartolí, Républicain espagnol, combattant antifranquiste et dessinateur. Curieusement, Josep, quoique placé au centre du film, garde un aspect mystérieux. On ne saura pas tout de sa vie, ni avant ni après les guerres qu’il traverse. On ne le voit qu’à travers les yeux du policier qui devient son ami, puis de l’adolescent auquel, dans sa vieillesse, ce policier transmet la mémoire de Josep. Ce parti pris peut avoir quelque chose de frustrant pour qui s’attendrait à un film biographique en bonne et due forme. Mais Josep n’en est pas un. C’est autant, et même davantage, une évocation de l’oeuvre artistique de Josep que de sa vie.

Du dessin à l’animation

Josep trouve sa plus grande qualité dans la manière dont il évoque le rôle de l’art dans la mémoire historique. Josep Bartolí, interné dans un camp parmi des foules disparates de réfugiés, se voit offrir un carnet et un crayon par le policier qui nous narre ses souvenirs. Aussitôt il couvre des feuillets de dessins serrés, denses en détails, où il fixe sur le papier la réalité qu’il voit : les campements, les gens, leur souffrance, les policiers moqueurs qui s’adonnent aux brimades. Ces dessins existent hors du film, on les a conservés. Le réalisateur Aurel, comme il s’en explique dans les bonus du DVD du film, a pris le parti d’intégrer ces dessins à son film, non pas en les animant, mais en optant pour un intermédiaire entre dessin fixe et animation fluide. Les tout premiers plans de Josep nous montrent ainsi trois réfugiés avançant par saccades dans un paysage froid et neigeux, avec des gestes hachés, une progression par à-coups, comme si la bobine du film n’arrivait pas à tourner. On retrouve ce parti pris dans plusieurs scènes de la première moitié du film, aussi longtemps que Josep demeure dans le camp. Les couleurs sont à l’avenant : le beige de la feuille de papier et le trait noir du crayon dominent une palette de grisaille et de couleurs ternes, qui laissent brusquement place à une explosion de couleurs dès la guerre terminée, ou dans les quelques moments où Josep rêve de la peintre mexicaine Frida Kahlo.

J’ai trouvé ces choix pleinement convaincants et très réussis en termes d’animation : ce sont de vrais choix d’auteur qui apportent quelque chose au cinéma d’animation, sans se contenter de lisser les mouvements ou de sacrifier aux conventions d’un style assagi. Ces mouvements saccadés, qui n’arrivent pas à avancer, ne sont-ils pas aussi à l’image de ce passé historique qui ne passe pas, mais qui nous reste en travers de la gorge et du coeur quand nous le découvrons ?

Les réfugiés d’aujourd’hui

Des réfugiés fuient en masse leur pays et arrivent en France avec l’espoir d’y trouver un asile et des alliés pour défendre leurs droits humains contre des dictatures. Le parallèle avec les réfugiés actuels, parqués dans des camps comme celui de Calais, crève les yeux. On ne peut voir Josep sans être frappé par cette répétition de l’Histoire. Le film ne dit rien de bien militant : il se contente de montrer le choix du gouvernement de l’époque, la persistance d’une zone de non-droit où les droits des réfugiés sont constamment bafoués pendant que la population reste ignorante, détourne les yeux, préfère se réfugier dans ses préjugés pour se vautrer dans la xénophobie, ou bien, parfois, comprend, s’indigne et vient à leur aide. Le film ne fait que montrer la souffrance provoquée par nos choix politiques et par l’inaction qui laisse le champ libre à la haine ; les conséquences se déroulent, logiques, avec les souffrances et les morts. Et la honte pour tout notre pays, à jamais.

Devrions-nous nous repentir ? La France devrait-elle présenter des excuses à ces réfugiés maltraités, parfois morts à cause de leurs conditions d’internement déplorables ? Voilà une question que le film ne réclame pas, mais qui s’est posée depuis 1939 et qui continuera à se poser même si on cherche à la taire. Certains conspuent cette repentance comme une séance de flagellation inutile. Je dis, moi, qu’un pays qui sait regarder en face les erreurs de son passé et s’employer à y remédier est un pays plus grand que celui qui s’acharne à les nier. Je dis qu’une devise qui n’est pas appliquée n’est qu’une farce sinistre dont l’ombre pèse sur la conscience et sur le moral de toute la population. Je suis convaincu que le peuple français se porterait bien mieux, si nos gouvernants avaient le courage de se hisser, de nous hisser toutes et tous, à la hauteur des ambitions déployées par les plus idéalistes de nos prédécesseurs. Car l’Histoire montre aussi que les utopies d’hier, de l’abolition de l’esclavage au vote des femmes en passant par les congés payés ou la sécurité sociale, peuvent devenir les réalités d’aujourd’hui et de demain.

On ne peut pas regarder ce film sans être renvoyé au présent. Que faisons-nous pour les réfugiés actuels ? Quelle France voulons-nous ? Quelle existence voulons-nous pour notre pays aux yeux des autres ? Sur quelle base fonde-t-on cette communauté humaine qu’est un pays : sur l’exclusion du reste de l’humanité, ou sur un idéal ancien, exigeant, qui consiste à lui tendre la main et à réclamer, pour tout être humain, la satisfaction de ses nécessités vitales et de sa dignité ? Quels doivent être nos réflexes quand nous nous trouvons devant quelqu’un qui a faim, soif, froid et qui est traité comme moins que rien ? Ne devons-nous pas réclamer pour cette personne les mêmes soins que nous aimerions obtenir, nous, si un jour la misère, la guerre, une dictature ou une catastrophe quelconque nous jette hors de notre pays, parce que l’Histoire a prouvé que ce genre de chose n’arrive jamais qu’aux autres ?

Josep montre un passé qui n’a cessé de se répéter, laissant chacun ressentir, réfléchir, et se forger sur ces questions une conscience intime et citoyenne.

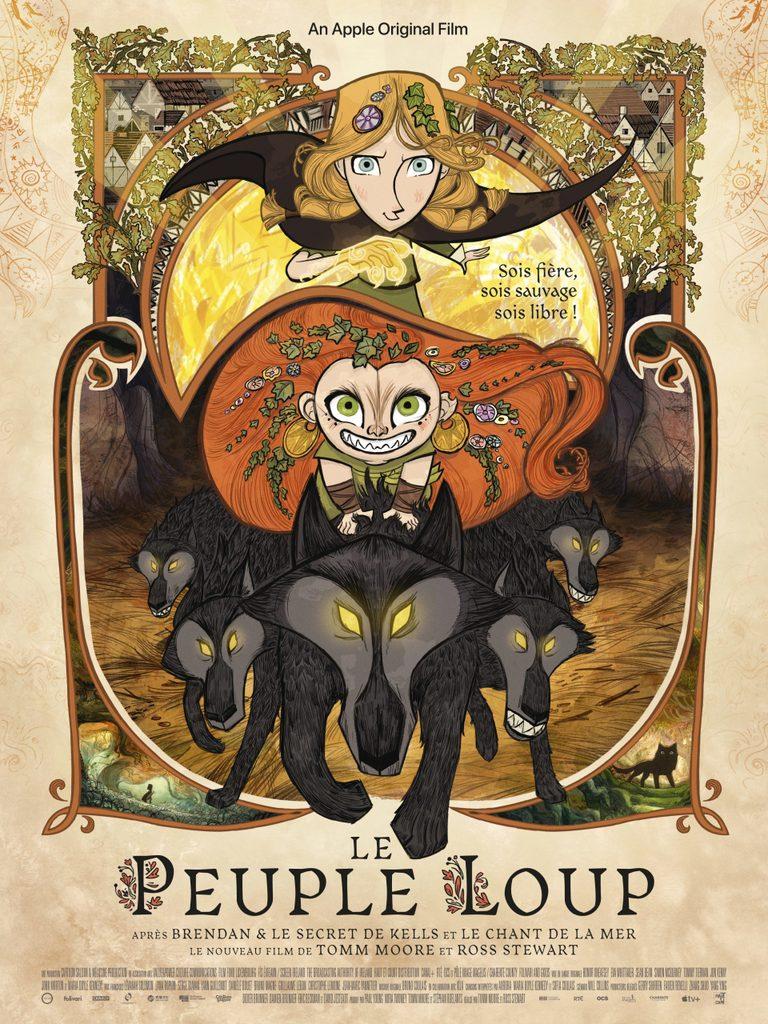

Dans le même genre

Le film le plus puissant que je connaisse en matière de dénonciation du sort des victimes de guerre, c’est bien entendu Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata, chef-d’oeuvre de l’animation japonaise et du cinéma tout court. Un film à hauteur d’enfant, où l’on suit un frère et sa petite soeur dans le Japon ravagé par la Seconde guerre mondiale. Ils ne sont pas réfugiés ailleurs, ils sont dans leur propre pays, mais ils vont mourir et on le sait dès le début. Le recours à l’animation rend cette fiction solidement documentée encore plus poignante. Comment on peut ignorer ce type de problème après avoir vu un film pareil, je ne sais pas.

Sur le sujet des réfugiés de guerre, je n’ai pas vu beaucoup de films. J’ai vu en partie Welcome de Philippe Lioret (2009) qui évoque le sort d’un jeune migrant kurde en route pour l’Angleterre et qui se retrouve coincé à Calais, où il va lier une amitié inattendue avec un maître nageur en plein divorce. Le résultat, sans être magistral, semblait former une porte d’entrée intéressante vers ce sujet. Du côté des livres, je peux vous recommander Bienvenue à Calais. Les raisons de la colère, un tout petit livre créé par deux journalistes, dont l’un est dessinateur de presse et (à la façon de Josep, mais sans être réfugié lui-même) a dessiné le camp, les bidonvilles, les réfugiés, la police.

Si vous ne voulez vous documenter qu’avec quelques clics, plusieurs sites d’associations proposent des informations solidement étayées et proposent des moyens d’action pour aider les migrants. On peut ainsi aller voir le site de L’Auberge des migrants de Calais ou d’Utopia 56 qui proposent leur aide aux migrants arrivés à Calais. Des associations comme Sea Watch interviennent en mer pour éviter que les réfugiés ne meurent en chemin. Notons aussi le site Info migrants qui propose, en trois langues, des actualités sur et pour les migrants, réalisées par des journalistes professionnels de plusieurs pays (notamment RFI et France24 pour les Français du collectif). Sur les personnes sans-abris, migrantes ou simples SDF, citons l’Observatoire des expulsions collectives des lieux de vie informels, qui tente de dresser un panorama chiffré des expulsions pratiquées par la police contre des sans-abris établis dans des tentes et autres lieux de vie improvisés. Josep montrait des policiers en train de voler à des réfugiés leur nourriture et leurs quelques possessions ; rappelons que cela se produit encore quotidiennement en France, aussi bien contre des migrants que contre des SDF dont les tentes, les couvertures, parfois les bagages contenant tous leurs biens, sont confisqués et détruits sur ordre des préfectures.

Publié par Liber

Publié par Liber