Référence : Vita et Virginia (Vita and Virginia), film britannique et irlandais réalisé par Chanya Button, produit par Mirror Productions, Blinder Films et Sampsonic Media, 110 minutes, sorti au Royaume-Uni le 5 juillet 2019 et en France le 10 juillet 2019.

Une démarche originale

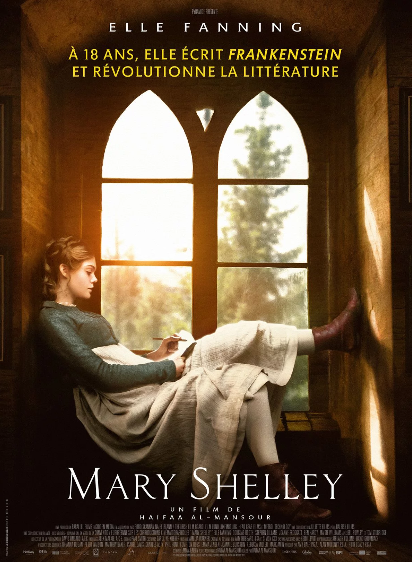

J’ai eu l’occasion d’évoquer plusieurs films biographiques récents consacrés à des écrivaines contemporaines, dont le remarqué Mary Shelley de Haifaa al-Mansour (2018) et l’original Colette de Wash Westmoreland, absurdement peu promu en France. Ces deux films mettaient en avant la lutte d’écrivaines des XIXe et XXe siècles pour prendre leur indépendance et se créer un nom sur la scène littéraire de leur pays, dans un contexte de domination masculine. C’étaient essentiellement des récits de formation, racontant la naissance d’une écrivaine et ses premiers succès. Colette avait pour point fort une évocation explicite (quoique un brin facile) de la bisexualité de l’écrivaine, souvent mise sous le tapis jusqu’à une époque récente.

Vita et Virginia a en commun avec ces films de mettre en scène des écrivaines ; comme Colette, il évoque la bisexualité souvent occultée ou minimisée dans des films biographiques plus anciens. Mais il adopte une approche très différente et assez rafraîchissante, pour quatre raisons.

D’abord parce qu’il s’intéresse à un couple d’écrivaines britanniques du début du XXe siècle, Virginia Woolf et Vita Sackville-West, dont la seconde a connu le succès avant la première. C’est donc un film d’amour, qui a le bon goût de commencer et de se terminer en même temps que la relation qu’il retrace : nul récit de formation ici, puisque les deux femmes sont des écrivaines confirmées et connues du public (même si Woolf n’est pas encore célèbre), et on n’y verra pas non plus un énième suicide de Virginia Woolf (dont une certaine image d’Epinal discrètement méprisante ferait presque oublier qu’elle a été vivante et a fait une ou deux choses intéressantes dans sa vie avant de se suicider). La tendance universellement exaspérante des films biographiques à projeter la vie des auteurs sur le contenu de leurs œuvres est ici cantonnée dans des limites raisonnables et, surtout, ne force pas la réalité historique : Vita Sackville-West est montrée comme l’inspiration principale du livre Orlando de Virginia Woolf, ce qui est exact. Par bonheur, on n’essaie pas d’en faire le modèle secret de Mrs Dalloway, du Phare, des Vagues ou des œuvres complètes de Woolf !

La deuxième raison qui fait l’originalité de la démarche du film est que les hommes, dans la vie des deux femmes et dans le film, adoptent des postures beaucoup plus variées que la simple expression d’un sexisme ambiant : et pour cause, puisque Woolf (et, pendant un temps, Sackville-West) évoluent dans les milieux progressistes et marginaux du Bloomsbury Group, où l’on parle socialisme, pacifisme, abolition de la distinction des classes sociales, émancipation des femmes, couples non exclusifs et acceptation des relations amoureuses avec des personnes du même sexe, toutes choses qui « scandalisent la Nation », comme le disent ironiquement Vita Sackville-West et son mari Harold Nicholson au début du film.

Une troisième raison est que le scénario de Vita et Virginia constitue une adaptation d’une pièce de théâtre du même nom écrite par Eileen Atkins (qui co-signe le scénario du film), qui s’appuie elle-même précisément sur la correspondance entre les deux écrivaines. Si le film évite sainement le risque du théâtre filmé pour adopter un langage visuel proprement cinématographique, on y retrouve une mise en scène régulière des lettres échangées par Woolf et Sackville-West, ainsi que de nombreux extraits de lettres insufflés dans les dialogues. Cela augmente encore le cachet littéraire du résultat, et donne envie d’aller lire la correspondance en question.

Dernière raison d’apprécier l’originalité de Vita et Virginia : ses multiples tentatives en matière de réalisation, de musique et d’effets visuels, qui cherchent à rompre avec un certain académisme facile du film biographique pour essayer d’élaborer quelque chose d’un peu plus neuf en termes de cinéma. Autant le dire tout de suite : je n’ai pas été entièrement convaincu par le résultat, loin de là. Mais une tentative originale aboutissant à un semi-échec reste plus digne d’éloges à mes yeux qu’un produit cinématographique formaté.

Des réussites…

Après ces mises au point nécessaires pour bien comprendre la démarche du film, voyons ce que donne le résultat. Le résultat, c’est d’abord un beau film, au sens où les décors et les costumes magnifiques se succèdent sans discontinuer, et, quand ils discontinuent, c’est pour montrer avec justesse les conditions de vie plus précaires du Bloomsbury Group, opposées aux milieux aristocratiques où évoluent Vita Sackville-West et son mari Harold Nicholson. Bien sûr, la qualité des décors et des costumes fait partie du minimum attendu pour un film d’époque, mais c’est un travail important et c’est toujours bon à dire.

Les actrices et acteurs des rôles principaux forment la deuxième grande qualité du film. C’est un aspect qui a inégalement satisfait les critiques de presse, mais, en ce qui me concerne, j’ai été pleinement convaincu tant par la prestation vivace et nuancée de Gemma Arterton en Vita Sackville-West (qui donne une bien meilleure idée de son talent dans ce type de rôle que dans l’affligeant remake du Choc des titans) que par le travail d’Elizabeth Debicki en Virginia Woolf (le traitement du personnage m’a posé quelques problèmes, et j’en parlerai plus loin, mais à mon sens cela ne tient pas à la prestation de l’actrice). Les rôles secondaires, en particulier les maris des deux écrivaines, sont tout aussi aboutis (et cette fois grâce à un traitement lui-même abouti des personnages par le scénario). L’ambiguïté profonde de la personnalité de Sackville-West, entre débordement amoureux et libertinage égoïste, les facettes contrastées et déroutantes de celle de Woolf entre fulgurances littéraires et mal-être ancien, et la grande proximité que chacune a entretenue avec son mari, de deux manières bien différentes, constituent un terrain rêvé pour les actrices et acteurs qui nous portent d’une émotion à l’autre avec adresse.

Un autre aspect qui m’a paru très réussi est l’évocation de la vie amoureuse et sexuelle des deux écrivaines et de leurs maris. Le film se concentre sur la relation amoureuse entre Vita Sackville-West et Virginia Woolf, la première ayant servi de modèle à la seconde pour sa biographie fictionnelle Orlando. Techniquement, il s’agit d’une liaison adultérine, puisque les deux femmes sont mariées ; mais elle est tolérée, voire, à certains moments, encouragée, par leurs maris, dans le cadre d’une conception ouverte du mariage qui prévaut tant dans le couple formé par Sackville-West et son mari qu’au sein du Bloomsbury Group. Vita et son mari Harold considèrent leur relation comme un « bon voisinage », ce qui ne les empêche pas de développer un fort attachement mutuel. Harold Nicholson est lui-même bisexuel, mais ne veut pas vivre sa bisexualité au grand jour et recommande la prudence à sa femme. Leonard Woolf, le mari de Virginia, encourage son indépendance dans tous les domaines, l’écriture aussi bien que la vie amoureuse, et ne fait pas obstacle à ses amours féminines tant que Vita ne menace pas l’équilibre fragile de la santé de Virginia. On voit enfin le couple ouvert formé par la sœur de Virginia, Vanessa, et son mari Clive Bell, tous deux peintres.

Une telle réflexion autour d’une conception ouverte du mariage n’est pas entièrement nouvelle à l’époque (Mary Shelley évoquait justement les écrits progressistes des parents de Mary sur le sujet, écrits que son père n’a pas voulu laisser sa fille mettre en pratique quand elle s’est éprise de Percy Shelley) mais elle reste novatrice, très mal considérée et marginale. Une évocation juste des époques passées ne doit ni nier les discriminations et les différences de mentalités par rapport au présent, ni confondre des siècles entiers dans un portrait de sexisme sans nuance : à cet égard, cette évocation de l’avant-garde qu’était le Bloomsbury Group m’a paru nuancé et passionnante, même si elle ne forme pas le centre du propos du film.

Last but not least, le film accorde une place très importante à Vita Sackville-West, de loin la moins connue des deux aujourd’hui, mais qui était à l’époque la grande écrivaine à succès, avant que la postérité ne la délaisse au profit de Virginia Woolf. Ce n’est pas tous les jours qu’un film remet à ce point en lumière une écrivaine oubliée : c’est très intéressant et cela donne envie de lire Sackville-West.

Dans certaines des meilleures scènes du film, les deux écrivaines évoquent ensemble leur conception de l’écriture et de l’inspiration, elles commentent mutuellement leurs écrits, se chambrent, se critiquent, s’admirent : bref, forment un couple d’artistes. C’est dans ces moments que Vita et Virginia atteint le sommet de son innovation : dans sa capacité à montrer l’émulation tout à la fois amoureuse et artistique entre ces deux écrivaines britanniques dans les années 1920-1930. Je doute que cela ait déjà été fait auparavant.

… et des échecs…

Autant le film brosse un portrait vivant et fouillé de Vita Sackville-West, autant il paraît peiner à redonner au personnage dont on s’attendrait à ce qu’il soit le plus soigné du film, à savoir Virginia Woolf. Dans sa critique du film pour Libération, Camille Nevers met le doigt sur une partie du problème : un problème de choix du point de vue, ce qu’on appellerait en littérature la focalisation. Tout le début du film nous place du point de vue de Vita Sackville-West dans sa découverte progressive de Virginia Woolf, avec ses surprises, ses frustrations, ses agacements et sa fascination croissante. Mais par la suite, quand le film tente d’adopter le point de vue de Virginia Woolf, les choses commencent à coincer. Le scénario ne parvient pas du tout à donner à Woolf la même profondeur de sensibilité qu’à Vita, un comble quand on connaît la profondeur et la richesse de nuances que déploie Woolf dans ses romans et ses essais. Les aspects les plus tarte à la crème de la vie de Woolf, à savoir ses troubles mentaux et sa dépression, sont assez bien rendus, tant par l’actrice que par le scénario et la réalisation. Mais où sont passés l’esprit, l’humour, la joie de vivre qu’on trouve indéniablement chez l’auteur d’Orlando ?

Le scénario avait certainement la tâche plus facile avec Sackville-West, une auteure moins connue, moins intimidante et qui se coule sans grande difficulté dans l’archétype très actuel de la femme indépendante et bonne vivante. Dans le cas de Virginia, tout se passe comme si le scénario s’empêtrait dans la volonté de montrer un autre archétype, le Génie. Virginia parle, et aussitôt on sort les citations des tiroirs, de préférence des fulgurances impressionnantes qui donnent lieu à des temps de silence afin que les autres personnages et le public puissent réfléchir à la phrase qui vient d’être prononcée. Cette première impression, tout en artifice et en raideur, tout en sérieux mortel aussi, est certes là pour être dépassée puisqu’ensuite les deux femmes se rapprochent, s’apprécient, plaisantent… mais la progression semble forcée, car Virginia savait vivre et avoir de l’humour avant de rencontrer Vita. Et, sans avoir encore lu de biographie de Woolf ou sa correspondance, je me permets de douter que les conversations avec Virginia Woolf aient ressemblé à ces rites d’exégèse de la Pythie dont le film donne l’impression. Je force le trait, pour montrer que le film aussi, mais le ratage n’est pas complet : il reste des choses intéressantes dans le portrait de Woolf et Elizabeth Debicki livre une prestation tout à fait honorable, seulement desservie par les faiblesses du scénario dans le traitement de son personnage (et peut-être par la direction d’acteurs).

Hormis cette maladresse dans la représentation de Virginia Woolf, je n’ai trouvé qu’un défaut réellement agaçant : les choix de la bande-son dans certaines scènes de rencontre censées évoquer l’éveil de la sensualité entre les deux femmes. Alors que nous avons droit à un film en costumes d’une belle qualité visuelle, bien joué, soutenu par un scénario capable d’une belle finesse, voilà que dans deux ou trois scènes je ne sais qui a cru bon de souligner lourdement les échanges de regards entre Vita et Virginia par des bruits de souffles féminins qui seraient plus à leur place dans un clip pornographique des années 1990. Idée crétine ! Faute de goût abominable ! L’espace d’un instant, l’univers bascule et je me retrouve avec effroi devant La Vie d’Adèle, ses parties d’aérobic nu, son sexisme voyeuriste à la papa, son incompréhension totale de l’homosexualité, de la bisexualité, de la sexualité, de l’amour, des femmes, de la BD que le film prétendait adapter, de tout. Bref, l’horreur. Rien que pour ne plus s’abîmer, même quelques secondes, dans ces tréfonds de la catastrophe cinématographique, Vita et Virginia mériterait une version director’s cut sans ces bruitages grotesques, qui font instantanément perdre aux scènes en question toute crédibilité. À voir le son coupé avec les sous-titres, du coup. Le plus étrange est que les scènes d’amour en elles-mêmes sont réussies (c’est-à-dire que ce ne sont pas des scènes de sexe) et que la bande originale du film, le reste du temps, s’avère capable d’un lyrisme délicat tout à fait approprié. Qu’est-ce qui a pu se passer ? Mystère. J’aimerais croire que c’est le résultat d’un copier-coller de fichiers mp3 accidentel au moment de boucler le montage sonore et non le produit d’un réel choix artistique.

Deux autres aspects du film m’ont rétrospectivement posé problème, dans une moindre mesure. Le premier est sa représentation du passage du temps. En sortant de la séance, j’avais l’impression que la relation amoureuse entre Vita et Virginia avait dû durer quelque chose comme un an ou deux. En consultant des articles et ouvrages sur Virginia Woolf après avoir vu le film, j’ai vite appris qu’elles s’étaient rencontrées en 1922 et avaient rompu en 1935, treize ans après ! Le film ne donne pas du tout idée d’une telle durée.

Un deuxième aspect quelque peu problématique sans être catastrophique : si le contexte social, la morale de l’époque et la condition des femmes sont bien rendues, le film ne dit rien sur le contexte politique, en dehors de quelques généralités intéressantes mais vagues sur les idées politiques du Bloomsbury Group au début. Or tant Vita Sackville-West que Virginia Woolf étaient nettement engagées en politique. Leurs divergences sur la question du réarmement (et les réserves du couple Woolf à l’égard des choix politiques de Harold Nicholson, qui se rapproche un temps du fascisme) ont participé à leur éloignement au début des années 1930, même si elles sont restées en contact. Un film ne peut pas tout raconter, mais je trouve dommage que cet aspect ait été si peu abordé au profit d’une peinture purement sentimentale de la correspondance entre les deux femmes.

… mais aussi des tentatives louables, à défaut d’être toujours abouties

J’ai évoqué longuement, au début de ce billet, l’originalité du film dans son approche de la vie des deux écrivaines. L’un de ses aspects originaux réside dans sa volonté d’éviter la facilité en matière de réalisation. Beaucoup de films biographiques sont de simples films en costumes à la réalisation impeccablement classique : ils se regardent bien, ils peuvent être beaux et instructifs, mais ce ne sont certainement pas eux qui apportent du neuf à la réalisation audiovisuelle. Vita et Virginia essaie de ne pas s’en tenir là. Mais cela fonctionne plus ou moins bien.

La musique du film, dont j’ai un peu parlé plus haut, s’écarte délibérément de l’orchestration classique généralement associée aux films à costume pour adopter des sonorités plus synthétiques. Le parti pris est inhabituel (à défaut d’être inédit) et peut déplaire. Il a le mérite de la cohérence : souligner, par la musique, l’état d’esprit avant-gardiste des personnages. La plupart du temps, une fois la première surprise passée, la musique parvient bien à accompagner l’intrigue sans se faire trop envahissante et à en amplifier les scènes de bonheur amoureux. Le seul problème, par bonheur ponctuel, réside dans les étranges bruits de souffle dont j’ai parlé plus haut, mais j’ignore encore si ce sont des bruitages ou s’ils font pleinement partie de la bande originale.

Une autre tentative louable, mais qui ne m’a pas entièrement séduit, réside dans les quelques effets spéciaux qui montrent à l’écran les visions dont souffre Virginia Woolf. Elles se seraient mieux intégrées à l’ensemble sans le problème de focalisation dont j’ai parlé, qui fait que j’ai été surpris de me trouver d’un coup devant des images qui rendaient manifestement le point de vue de Woolf alors que tout le début se plaçait du point de vue de Vita. Au fil du film, cela ne fonctionne pas si mal, mais ces effets restent extrêmement ponctuels (ils n’apparaissent que dans deux scènes, si ma mémoire est bonne), et surtout je n’ai pas bien compris ce qu’ils étaient censés montrer au juste. La première des deux scènes, où Virginia voit des plantes pousser dans sa maison, ne ressemble pas à un cauchemar ou à une vision traumatisante, mais paraît exprimer davantage une approche poétique du monde ou une tentative pour imaginer la perception unique dont elle aurait tiré son art narratif du stream of consciousness (le « flux de la conscience »). Si c’est bien cela qui est tenté ici, pourquoi l’avoir si peu montré et pourquoi ne pas l’avoir relié aux scènes où Vita parle de son inspiration et de ses écrits ? La seconde scène, elle, paraît relever bel et bien de l’hallucination cauchemardesque. Sa ressemblance avec une scène connue d’un film à suspense d’Hitchcock m’a laissé sceptique, mais il est possible qu’elle s’inspire d’un véritable moment de la vie de Woolf : pourquoi pas ? Dans l’un et l’autre cas, je reste peu à l’aise avec les images de synthèse et je regrette que le film n’ait pas plutôt opté pour des séquences en animation en 2D, comme dans Howl ou La Passion Van Gogh, qui tirent le meilleur parti possible de cette technique pour rendre la façon dont un artiste perçoit le monde et élabore son œuvre.

Conclusion

Vita et Virginia est à mes yeux une tentative originale aboutissant à un semi-échec honorable. Des spectateurs plus sévères pourraient y voir un film non pas mauvais mais raté (comme la critique de Libération). Je ne peux que vous laisser vous faire un avis selon vos idées et vos goûts. Ce qui est sûr, c’est que le film vaut la peine d’être vu, car il contient assez d’aspects réussis (décors, costumes, actrices, extraits des œuvres des deux écrivaines, et même la musique) pour faire passer un moment agréable et instructif. Et surtout, il donne envie de lire ou de relire Virginia Woolf, Vita Sackville-West et leur correspondance. Woolf est l’une des plus grandes écrivaines du XXe siècle et j’espère pouvoir évoquer ses livres ici bientôt, car chacun des quelques-uns que j’ai lus reste parmi mes meilleurs souvenirs de lectures tous genres et époques confondus. Ayant découvert son œuvre avec Orlando (il y a déjà de longues années), je ne peux que vous en conseiller la lecture : c’est un étonnant mélange de réalisme, de merveilleux, de satire sociale, de réflexion sur l’art, l’écriture et la critique littéraire. Le livre ne se résume pas à une évocation déguisée de Vita Sackville-West, mais cette dernière lui a bel et bien servi d’inspiration et le film m’a incité à examiner les quelques photographies qui émaillent le livre et auxquelles je n’avais pas du tout fait attention au départ. Un moyen de permet de (re)découvrir sous un autre angle un grand classique de la littérature britannique.

Publié par Liber

Publié par Liber